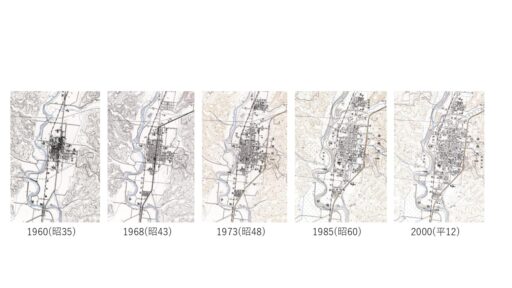

▼01 Q.ここは、どこでしょうか?

▼02 A.モラップスキー場

作成ソフト:航空写真・日本の戦後から現在(アイホン用アプリ)

かつて、このスキー場への苫小牧市営バスの運行路線があった。

- GISとは?

-

地理情報システム(GIS:Geographic Information System)は、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である。

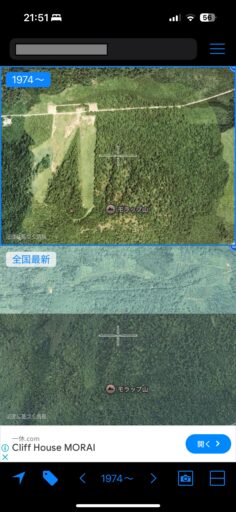

▼05 美笛峠

作成ソフト:QGIS3.40 Bratislava

レイヤー構成

(1)地理院タイル 淡色地図 透過率50%に設定

(2)地理院タイル 国土画像情報(第一期:1974~1978年撮影)

R276 昭和29 ( 1954 )年に町村道大滝支笏湖線として13 • 9キロが国の開発道路の指定を受け着工された。難工事の末、まず美笛—大滝間道路が33年に完成した。

美笛からモラップ間の道路は、湖畔周りの林道として札幌営林局が33年に開削に着手し35年に完成した。

樽前国道の前身となる湖畔から苫小牧に至る道路(産業道路)は、山線と呼ばれた王子軽便鉄道沿いに25年米軍貸与の機械により着工以来わずか7力月程度で完成

11年の歳月をかけ59年10月5日に開通、通年通行が実現

樽前国道の前身(276号)である支笏湖南岸道路は昭和35年に完成(未舗装)しており、思ったより遅い時期である。千歳鉱山は、美笛峠を越え大滝側に接続することを優先したと思われる。そこには旧国鉄胆振線が存在していた。

支笏湖畔へ行く場合は、美笛キャンプ場付近にから海運を利用し、支笏湖畔から王子軽便鉄道に乗り換えた。

千歳鉱山小学校

昭和22年の新学期、千歳鉱山国民学校から千歳鉱山小学校となり、24年に6学級168人、27年には259人となり、その後も児童数の増加が続き、30年に11学級294人、31年には9学級となった。この年の1月から校舎の改築にかかり教室や付属施設など4 21坪を1314万円で完成させている。

年以降、社会情勢の変化とともに徐々にではあるが新入児童数の減少が進み、43年には6学級125人となった。さらに児童数の減少は進み、年で5学級89人、50年で3学級37人、52年では3学級26人となった。またこのころ道路交通事情も良くなり、千歳鉱山㈱千歳鉱業所が52年に職住分離の方針を打ち出し、従業員は市街地から通勤することとなった。このため児童生徒は全員市街地の学校へ転校することとなり、同年10月30日に閉校式を実施し(31日閉校)、翌53年3月31日に廃校となった。

佐々木氏談:千歳の市街から映画をみにきていた。

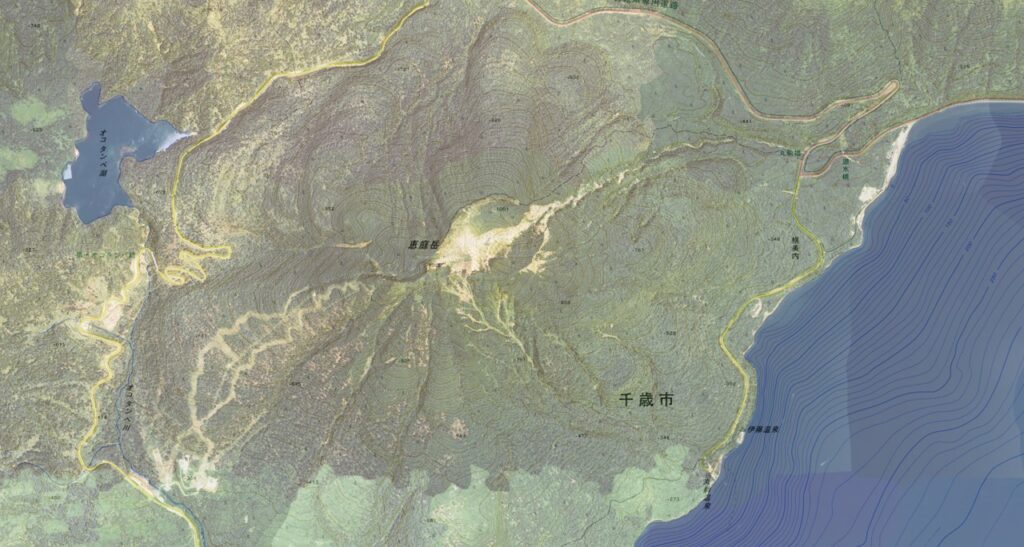

▼06 恵庭岳

作成ソフト:QGIS3.40 Bratislava

レイヤー構成

(1)地理院タイル 淡色地図 透過率50%に設定

(2)地理院タイル 国土画像情報(第一期:1974~1978年撮影)

国道453号

昭和24 (1949)年5月に支笏湖は支笏洞爺国立公園に指定されたが、当時札幌から支笏湖への道路は未開通であり、その整備は札幌市や近隣町村、観光関係者が強く希望するところであった。国立公園指定に先立つ24年4月には、札幌市と関係市町村による札幌地方綜合開発協議会が「支笏湖観光産業道路開設の件」の請願書を北海道知事と北海道議会議長あてに提出した。この請願は同年3月の道議会で採択され、31年11月に道費による開削が始まり、33年11月に石切山—丸駒温泉間の道路が開通した。施工は南恵庭駐屯地の陸自第一施設群が部外工事として行い、36年4月に道道308号丸駒札幌線として道路認定され。

38年には石山(常盤)—幌美内間の全面改良(線形•幅員等)工事と、幌美内—湖畔間の湖畔道路(後述•支笏湖畔有料道路)工事が着工し、第11回オリンピック冬季競技大会(札幌オリンピック)に間に合わせるため異例のスピードで42年9月に両区間が同時開通し、道道512号として路線認定された。(887その後、平成5 (1993)年4月1日に道道512号札幌支笏湖線札幌市豊平区〜千歳市水明郷)、道道723号洞爺湖大滝線の全区間、道道233号伊達洞爺線の一部区間を合わせ国道453号に昇格した。その結果、札幌市豊平区を起点とし、真駒内を縦貫し伊達市を終点とする延長88.7キロの一般国道となった。重複路線は苫小牧市丸山(丸山交点)—伊達市大滝区三階滝町(三階滝町交点)の国道276号である。

恵庭岳南西の斜面に札幌オリンピックの滑降のコースが見て取れる。

佐々木氏談:ある事件の密談が支笏湖でおこなわれた裏話

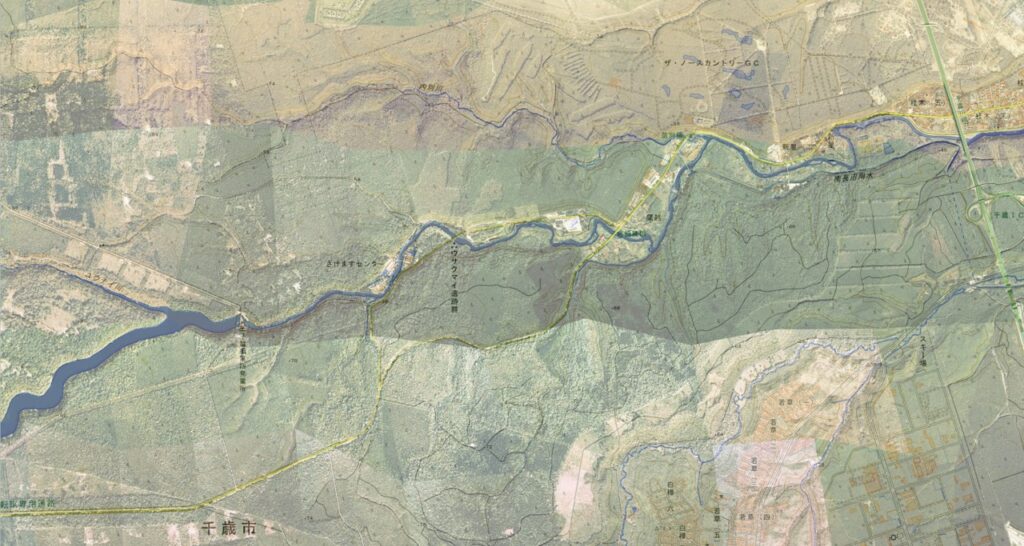

▼07 支笏湖畔

作成ソフト:QGIS3.40 Bratislava

レイヤー構成

(1)地理院タイル 淡色地図 透過率50%に設定

(2)地理院タイル 国土画像情報(第一期:1974~1978年撮影)

支笏湖畔有料道路 有料道路として昭和38年10月に建設着手し、42年9月に開通、59年4月に無料化

一般国道453号の前身は、この有料道路である。札幌オリンピックの存在は大きかった。有料道路の償還は17年ほどで完了したことから、この道路の人気がわかる。

国道昇格は平成5年である。

佐々木氏談:丸駒温泉から支笏湖小学校まで1年生のとき車で通ったのを覚えている。そのあとは支笏湖畔に引っ越した。

支笏湖小学校

湖畔地区は昭和11年に水溜から郵便局が移転した時は78戸しかなく、戦争中は戦時用木材需要のため河口の川沿いに御料林の事務所が建ち、17年ごろから山側にも住宅が建つようになったが児童は王子軽便鉄道(山線)で烏柵舞小学校に通学していた。しかし山線は冬には不通になり歩いて通わなければならず、低学年の子どもたちは吹雪になると学校へ行けなくなるなどの事情があった。このため住民は町に陳情し、22年12月25日から湖畔の北海道大学支笏湖寮を借りて分教場を町の認可を待たずに設置した。翌23年1月20日、大塚常子北海道大学助教授が教鞭を執り1年生から4年生までの28人の児童を相手に授業を開始した。しかしこれは大学の利用がなかったと思われる4月中までしか使用できず、5月からは御料林事務所から川岸の倉庫を譲り受けて移転した。さらに同年12月、現在の支笏湖ユースホステルがある広場に木造平屋建て51坪の校舎を24落成し、独立した支笏湖小学校として翌24年1月に開校式を行った。

昭和24年年5月に支笏湖が国立公園に指定され、国立公園区画制により設定された公共団体地区内に移転することとなり、29年7月、現在地の郵便局裏手の高台にブロック木造平屋、モルタル仕上げの135•25坪の校舎を新3934157築し移転した。年4月には水明小学校を統合し学級編成となり、54年の児童数は人で4学級編成であった。年に延べ床面積1005平方澎、鉄筋コンクリート造2階建ての校舎が新築され、講堂も新しく建て替えられた。当時の児童数は35人で3学級となっていた。その後は児童数の減少傾向が続き、平成元年で13人、5年で10人となり、以降24年頃までは10人前後で推移することとなる。10年、高知県南国市の奈路小学校「心の直行便」と称して学校間の交流を始め、地域挙げての交流に発展している。同年、開校50周年にあたって「千歳国際太鼓ジュニア」を創設し、地域イベントなどでの活動を開始した。

20年に支笏湖で開催した「J8サミツト千歳支笏湖」ではその開会式やレセプションで出演している。

26年の児童数は16人で3学級編成である。

▼08 分岐

作成ソフト:QGIS3.40 Bratislava

レイヤー構成

(1)地理院タイル 淡色地図 透過率50%に設定

(2)地理院タイル 国土画像情報(第一期:1974~1978年撮影)

▼09 烏柵舞(うさくまい)

作成ソフト:QGIS3.40 Bratislava

レイヤー構成

(1)地理院タイル 淡色地図 透過率50%に設定

(2)地理院タイル 国土画像情報(第一期:1974~1978年撮影)

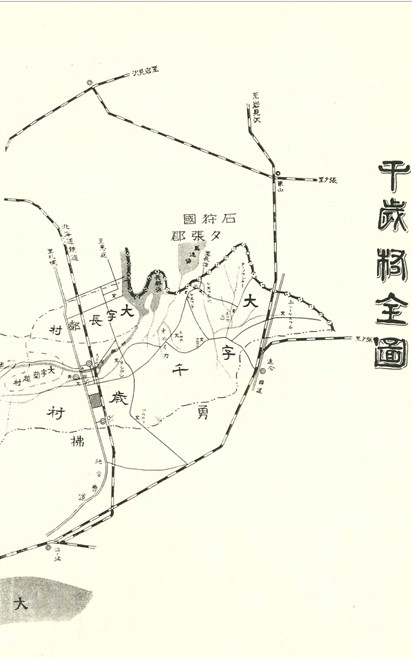

明治四十三年千歳川第一発電所ができたことによって、そこで働く人々の子弟のために、王子製紙会社所有の小舎を借り受けて、千歳村烏柵舞特別教授場を設置開校されたのが、明治が大正と改元された大正元年十月のことであった。しかし千歲川発電所を操業する王子製紙会社では、特別教授場ではあきたらず、第一発電所現場下流の川添に、大正六年十二月に私立王子尋常小学校を設置し、特別教授場を廃止した。

ところが大正八年二月に、第一発電所を中心にする烏柵舞村住民から千歲村は税金を取立てるだけで、実際には「苫小牧町二属シ常二円満ナル施政ヲ受ケ居り候」そして千歳村は「衛生教育ハ申スニ及ハス」その他でも何一っとして恩恵を受けていない、だから苫小牧町の行政区割に変更してほしいと、道庁に対して請願した。

かつて千歳市街地から支笏湖畔までは、明治の頃に開削された本町4丁目交差点からママチ川沿いに御料林を抜ける支笏湖街道があったが、大正時代には廃れてしまっていた。大正11( 1 9 2 2 )年に王子軽便鉄道にー般の乗車が認められると、人々は市街地から孵化場までの蘭越街道を通り、さらに1。5キロほどを王子千歳第四発電所まで歩き、そこから王子軽便鉄道に乗って支笏湖へ行くのが一般的となった。

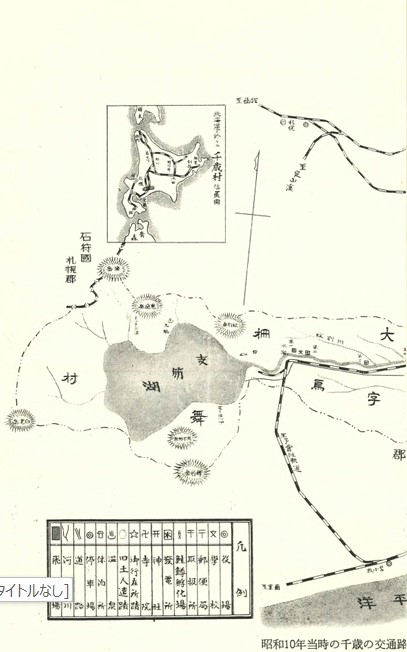

当時の千歳は、支笏湖を幽谷の避暑観光地として売り出すためには、大都市札幌からの観光客の呼び込みが重要であると認識しており、それには千歳市街地から支笏湖への自動車道が何より必要だった。昭和8年、村の要望活動が実り、拓殖費支弁地方費道(現•道道)として自動車の通れる道に改修

大正の頃、烏柵舞は王子製紙に依存していた。そのため、税金だけ搾取する千歳への不満から苫小牧への編入を願い出た。

水明小学校

昭和22年4月に烏柵舞国民学校から烏柵舞小学校となり、24年4月に千歳中学校烏柵舞分校が併置された。

この間23年1月に支笏湖畔に分教場を設置したが、この分教場は1年で独立し支笏湖小学校となっている。

昭和26年の字名改正により水明小学校と改称され、この年校舎を改築し60坪の体育館を落成した。

昭和29年9月には210万円をかけて木造平屋建ての校舎を改築、翌30年に2教室と図書室を増築、34年2月に藤の沢に分校を開校している。37年に旧体育館を解体して新築したが、児童数の減少が続いていたため39年5月に支笏湖小学校に統合することとして閉校した。水明小学校閉校後、水明小の藤の沢分校は千歳小学校藤の沢分校となった。

昭和26年の字名改正により烏柵舞は水明に改称された。

もともとは、水明小学校から分校したのが支笏小学校であった。それまでは、支笏湖畔から水明まで通学したのだろう。昭和39年に閉校し支笏小学校に統合された。